3月25日(火)に、修了式・離任式が行われました。

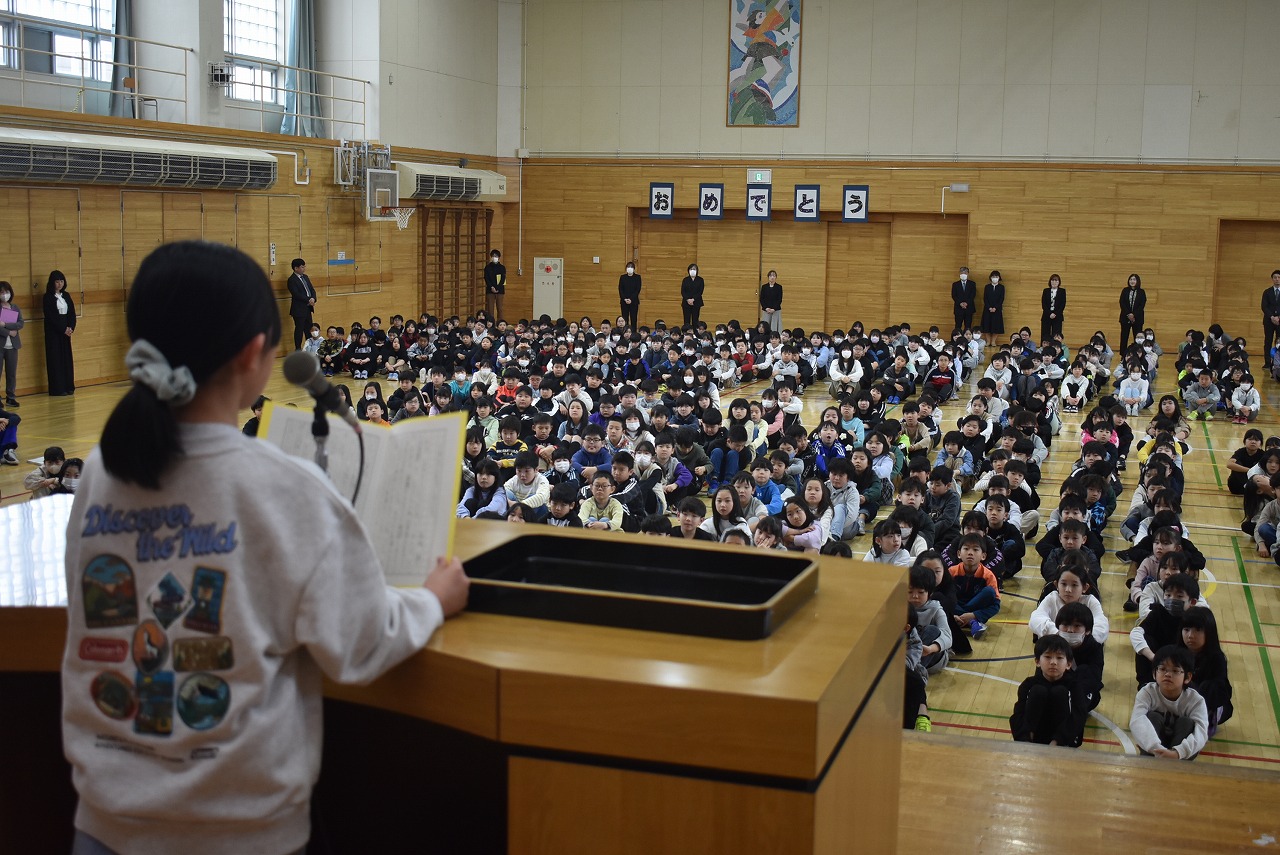

新しく校歌伴奏を受け継いだ5年生児童のピアノに合わせて、元気な校歌の歌声が、アリーナに響き渡りました。学年の代表児童が、校長先生から修了証書をいただきました。校長先生のお話では、「修了証書は1年間がんばった証、通知表は努力の証です。皆さんは毎日、よくがんばりました。また、挨拶を自分からできる人が増えたことと、話を聞く姿勢がよくなったことが、八丁平小学校の特に成長したところです。交通事故などに気を付け、充実した春休みを過ごしましょう。」というお話をいただき、子どもたちは、熱心に耳を傾けていました。続いての児童代表の話では、1・3・5年生の代表児童が、1年間の思い出や特にがんばったこと、さらには4月から始まる新しい学年での抱負を発表していました。最後に児童会代表が、「事故や怪我に気を付けて12日間の春休みを過ごし、新しい学年への準備を進めましょう。」と伝えました。

修了式後には登校してくれた卒業生を迎え、離任式が行われました。今回離任される4名の先生が校長先生から紹介され、子どもたちは、4名の先生からの別れの言葉を聞きました。その後、5年生の児童代表からの惜別の言葉があり、代表児童が花束の贈呈を行いました。最後に、転出される4名の先生を全校児童で見送りました。子どもたちは、「ありがとうございました。」、「新しい学校でもがんばって!」と温かい言葉をかけながら、別れを惜しんでいました。

今日をもちまして、3学期が終わります。3学期も大きな怪我や事故がなく、子どもたちが、毎日元気に登校できたことが何より嬉しかったです。学校での学習や生活を通して、友達とのふれあいやつながりを大切にしながら、大きく成長できた一年だったと思います。4月から始まる新しい学年でも、さらなる活躍を期待しています。

保護者の皆様や地域の皆様におかれましては、八丁平小学校の1年間の教育活動を支えていただいたことに感謝の気持ちでいっぱいです。どうもありがとうございました。